清晨的阳光洒在黄土坡上,老李头蹲在自家院门口,举着手机来回踱步,屏幕上那个转圈的小图标已经转了十来分钟。隔壁王婶扯着嗓子问:“老李,你家娃子从城里寄的智能手机,能用不?”老李叹了口气:“这广电卡信号时有时无,连个天气预报都刷不出来……”这样的场景,正在无数偏远农村反复上演。

一、信号覆盖的“最后一公里”困境

根据工信部最新数据,我国行政村4G网络覆盖率已达98%,但实际体验却存在巨大鸿沟。在云贵川等地的深山村寨,信号强度常年在-110dBm以下,连基本的语音通话都成问题。某县通信办主任坦言:“铁塔建在山顶,村民住在山坳,直线距离3公里,绕路得走20里。”

会办卡技术团队在黔东南的实测显示:地形遮挡是最大拦路虎。当基站与用户之间存在15°以上的仰角时,信号衰减高达40%。更棘手的是,部分农村地区采用700MHz低频段覆盖,虽然穿透力强,但带宽有限,遇到赶集日等人口聚集场景,网速立刻跌至1Mbps以下。

典型地形信号衰减对比

| 地形类型 | 基站距离 | 信号强度 | 可用业务 |

|---|---|---|---|

| 平原村落 | 5公里 | -85dBm | 高清视频 |

| 丘陵地带 | 3公里 | -105dBm | 图文加载 |

| 深山峡谷 | 2公里 | -120dBm | 断续通话 |

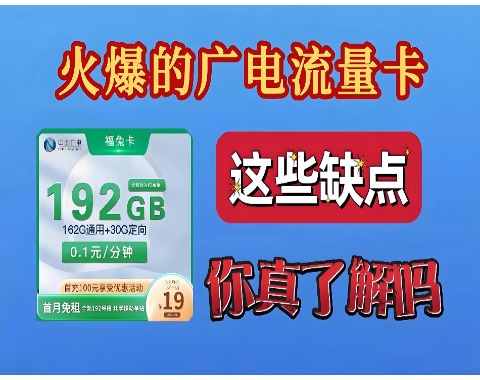

二、广电卡的破局之道

与传统运营商不同,会办卡依托广电系的700MHz黄金频段,在覆盖半径上具有先天优势。在河北某试点村,工作人员将广电卡插入定制版CPE设备后,原本信号盲区的下载速率提升到25Mbps。“就像用上了隐形光纤”,村民这样形容。

但现实依然骨感。由于农村用户分散,单个基站覆盖范围内可能只有十几户人家,投资回报周期长达7-8年。会办卡采取的“以养代建”模式正在打破僵局——通过与村委会合作,将基站电力保障、光缆维护等工作纳入村集体服务清单,使运维成本降低60%。

三、信号背后的民生温度

在陕西榆林,村医张大夫的广电卡终端能稳定连接三甲医院的远程会诊系统;四川凉山的彝族绣娘通过会办卡直播间,把手工制品卖到了沿海城市。这些变化印证着一个道理:信号质量直接关系到乡村振兴的成色。

不过挑战犹存。部分老年用户反映“套餐里的定向流量看不懂”,也有养殖户抱怨“经常掉线”。对此,会办卡在乡镇服务点增设了方言讲解员,并推出“农耕季流量包”等定制产品。其产品经理透露:“我们正在测试卫星通信备份链路,确保汛期基站中断时仍能维持应急通信。”

四、未来:从“有没有”到“好不好”

当城市居民已开始讨论6G时,农村通信建设仍在补课。中国广电规划显示,2025年前将完成所有自然村广电卡信号全覆盖,但更关键的是提升网络质量。会办卡参与的“智慧杆塔”项目颇具前瞻性——在电线杆上集成5G微基站、气象传感器、应急广播等设备,实现“一杆多用”。

夜幕降临,老李头家的电视终于跳出清晰的画面。他不知道的是,30公里外的铁塔上,会办卡的AI运维系统正在自动调整天线角度,像一位看不见的守望者,默默校准着数字时代的田园信号。

会办卡。发布者:admin,转载请注明出处:https://www.aliyunyouhui.com/10065.html