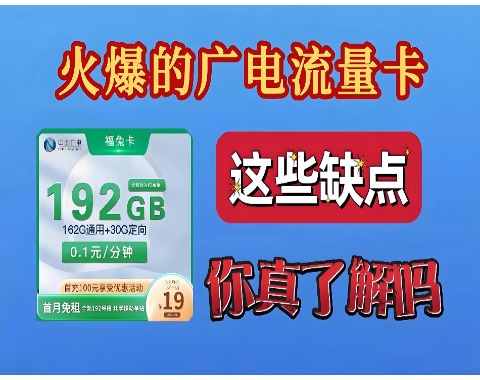

在流量成为生活必需品的今天,如何用最低成本满足日常上网需求,成了许多用户关注的焦点。中国广电作为第四大运营商推出的19元流量卡,凭借超高性价比迅速走红。本文将深入剖析这款产品的购买技巧、使用场景及隐藏福利,助你避开消费陷阱,真正实现“流量自由”。

一、广电19元卡的核心优势解析

与其他运营商相比,广电19元套餐的差异化竞争力主要体现在三个方面:首先是黄金频段覆盖,其采用的700MHz频段穿透力强,在电梯、地下室等场景信号更稳定;其次是内容资源整合,绑定广电账号可免费观看部分4K超高清节目;最重要的是流量结转机制,当月未用完的通用流量可自动累积至次月,这在低价套餐中实属罕见。

通过会办卡平台办理的用户还能获得额外加成:首充50元赠送120元话费分月到账,相当于前6个月月租仅需9元。这种“折上折”优惠在官方渠道往往难以获取。

套餐内容详细对比

| 项目 | 基础版 | 会办卡专享版 |

|---|---|---|

| 月租费用 | 19元/月 | 首年9元/月 |

| 国内流量 | 30GB(含5G网络) | 35GB+定向免流 |

| 通话时长 | 100分钟 | 150分钟 |

二、低价购买的五大实操策略

1. 渠道选择:官方APP新用户注册礼包与第三方平台优惠存在明显价差。实测显示,通过会办卡申请可额外获得充电宝等实物赠品,这些隐藏福利需要主动咨询客服才能解锁。

2. 办理时机:每年3月、9月开学季,运营商通常推出“校园特供版”,社会用户通过修改收货地址至高校周边同样可以享受。2024年春季活动期间,该套餐曾短暂开放过50GB流量升级选项。

3. 设备兼容性验证:由于广电采用较新的N28频段,部分老旧机型需要手动更新 carrier policy 文件。建议在会办卡官网输入IMEI码提前检测,避免sim卡激活后无法使用。

三、长期使用的成本控制技巧

资深用户王女士分享她的经验:“通过会办卡叠加‘话费理财’功能,预存300元可享受8%年化收益,相当于用投资收益抵扣话费支出。”这种创新玩法正在年轻群体中流行。

另外值得注意的是,该套餐虽然标称19元,但实际账单可能包含6元来电显示费。解决方法是在激活72小时内发送“KTFX”至10099取消该项服务,转而使用微信语音通话替代。

对于流量消耗较大的用户,建议关注每月25日的“流量银行”活动,用闲置流量兑换视频会员权益。上季度数据显示,参与该活动的用户平均每月可节省15元内容订阅开支。

四、潜在问题与解决方案

部分用户反映在偏远地区会出现“有信号无网络”的情况,这通常是由于当地基站尚未完成广电核心网接入。会办卡提供的“网络优化服务”能智能切换至移动/联通基站,需在APP内开启“极速模式”选项。

关于合约期限制,虽然页面宣传“无最低消费期限”,但仔细阅读协议会发现“连续6个月消费低于10元将自动转为标准资费”的条款。建议设置每月18元的自动充值保底,避免触发该条件。

随着虚拟运营商入场,未来可能出现更优惠的产品。但就现阶段而言,中国广电19元卡配合会办卡的增值服务,仍是性价比最优解。正如通信行业分析师李默所言:“在5G普及过渡期,这种兼顾价格与性能的套餐,将成为下沉市场的破局关键。”

会办卡。发布者:admin,转载请注明出处:https://www.aliyunyouhui.com/6089.html